無期雇用とは?正社員と他の雇用形態の違い・メリット・無期転換ルールを解説

「無期雇用」とは、雇用期間の定めがない契約形態を指します。企業にとっては安定した雇用を実現するために重要な雇用形態のひとつです。一口に無期雇用と言っても、正社員だけでなく契約社員やパートといった労働者にも無期雇用の契約を結ぶことがあります。

本記事では、無期雇用の基本的な概要や正社員や他の雇用形態との違い、無期雇用のメリット・デメリット、そして無期転換ルールの詳細について解説します。

目次

無期雇用とは

無期雇用とは、雇用契約において「雇用期間の定めがない契約」を指します。正社員だけでなく、契約社員やアルバイト等にも適用される場合があり、必ずしも無期雇用が「正社員」という意味を持つわけではありません。

無期雇用になることで、契約の更新を繰り返す必要がなくなり、労働者としての安定性が増すだけでなく、企業にとっても一定の長期的な雇用のメリットがある契約形態と言えます。

有期雇用との違い

無期雇用と有期雇用の大きな違いは、雇用契約の「契約期間の有無」にあります。無期雇用では契約期間が定められておらず、雇用が継続的で安定しているのに対し、有期雇用では契約期間が設けられており、通常は3ヶ月や半年、1年といった一定の期間で契約が更新されます。

有期雇用に関しては、労働基準法第14条に基づき、契約期間の上限が原則として「3年」と定められています。ただし、特定の専門知識や高度な技術が求められる職種や60歳以上の労働者については、例外的に5年までの契約が可能です。

【参考】厚生労働省|労働基準法第 14 条における「専門的知識等を有する労働者」

正社員以外の無期雇用

無期派遣社員、無期契約社員、パート・アルバイトの無期雇用について、それぞれの特徴を正社員と比較する形でまとめました。

| 雇用形態 | 雇用元 | 勤務時間 | 賃金体系 |

| 社員 | 勤務先企業 | フルタイム | 月給制 |

| 無期派遣社員 | 派遣元会社 | フルタイムまたはパートタイム | 時給制または月給制 |

| 無期契約社員 | 勤務先企業 | フルタイムまたはパートタイム | 時給制または月給制 |

| パート・アルバイトの無期雇用 | 勤務先企業 | フルタイムまたはパートタイム | 時給制 |

無期派遣社員

無期派遣社員は派遣元会社が雇用主であるため、福利厚生や待遇は派遣元会社の就業規則等に従います。在籍はあくまでも派遣元になるため、派遣先の福利厚生が適用されるケースは多くはありません。また、派遣先での昇進機会はない点もおさえておきましょう。

無期契約社員

無期契約社員は正社員に近い安定性を持ちながらも、業務の責任や待遇面について、合理的な範囲で正社員と差がある場合が多くなっています。

パート・アルバイトの無期雇用

パート・アルバイトの無期雇用は、雇用期間の定めがないものの、賃金は一般的なパート・アルバイトと同様に時給制が主流です。

【参考】厚生労働省|働き方(雇用形態)の違いに対する疑問

無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、2013年4月に施行された労働契約法第18条に基づく制度です。以下で詳しく解説します。

有期雇用から無期雇用に転換できる制度

無期転換ルールは、有期雇用契約で働く労働者が一定の条件を満たした場合に、無期雇用に転換する権利を得られる制度です。この制度は、同じ職場での有期契約が通算5年を超えた労働者が申込みをすることで、無期契約に転換できる仕組みとなっています。

2024年4月の法改正により、企業は有期契約の締結時と更新時に、更新上限の有無と内容を、無期転換ルールに基づく申込の権利が発生する契約の更新時には、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件についてを、それぞれ労働者に明示することとなっています。

無期雇用に転換しても、労働条件や給与体系は原則として有期契約時と同じで、正社員と同じ待遇になるとは限らない点に注意が必要です。

【参考】厚生労働省|有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

企業側は無期転換の申し出を拒否できない

労働者が無期転換を申し出た場合、企業側はこの申し出を拒否することができません。労働契約法によって、無期転換の権利は労働者に保障されていることから、企業には申請に応じて無期契約を締結する義務があります。

雇用形態にかかわらない

無期転換ルールは、労働者の雇用形態にかかわらず適用される制度です。派遣社員、契約社員やアルバイト、パートタイム労働者といった有期契約の労働者であれば、職務内容や雇用形態に関係なく、同じ職場での有期雇用が通算5年を超えた時点で無期転換の権利を得られます。

派遣の3年ルールとは異なる

派遣の3年ルールは、派遣労働者が同一の派遣先で同じ部署・職務において働ける期間を最長3年に制限するものです。

一方で、無期転換ルールは、前述のとおり派遣を含むすべての有期契約労働者に適用される制度であり、同一事業主との有期雇用契約期間が通算5年を超えておこなった場合に対象となります。このように、無期転換ルールは有期雇用契約の労働者に対するルールであるのに対し、派遣の3年ルールは派遣先の同一部署での勤務期間の制限であるという点で異なります。

無期転換ルールができた背景

無期転換ルールが導入された背景には、有期契約者の安定性確保と長期的な雇用管理の必要性がありました。2000年代以降、企業における契約社員やパート・アルバイトなどの有期雇用者が増加し、頻繁な契約更新が必要となる一方、短期間での契約終了が繰り返されることで、労働者のキャリア形成や生活の安定が課題となっていました。

こうした状況を受け、労働契約法が改正され、2013年に無期転換ルールが導入されました。

企業としては、有期契約社員の長期雇用による業務の効率化と安定した労働力確保が可能になる一方、転換希望者が無期契約を求める際には、契約内容や待遇面での事前調整も必要となるため、戦略的な人事施策が不可欠です。

無期雇用申込権発生の要件・対象

無期転換ルールに基づく無期雇用申込権が発生する要件と対象者について解説します。

発生要件:通算契約期間が5年を超えること

ここで言う「通算契約期間」とは、同一の事業主との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合を指します。クーリング期間(6ヶ月以上の空白期間)がある場合は、それ以前の契約期間はカウントされません。1回の契約期間が5年を超える場合は、その契約期間中には申込権は発生しません。

対象者:すべての有期雇用契約の労働者

無期転換ルールの対象となるのは、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトなどのすべての有期雇用契約者です。ただし、適用除外となる以下の労働者は除きます。

<適用除外となる労働者>

●特定のプロジェクトに従事し高度専門知識を有するもの(年収1,075万円以上)

●定年後継続雇用されたもの

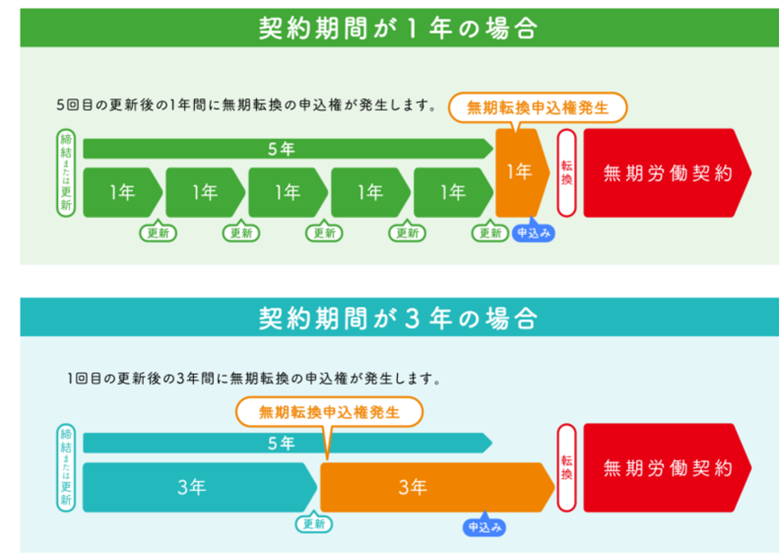

無期転換ルールの適用される期間のカウント方法

「通算契約期間5年」のカウント方法は、契約更新の回数や個々の契約期間に関係なく、契約の累計期間を基準としており、2013年4月1日以降に開始された契約が対象です。それ以前の契約期間はカウントに含まれません。

例えば、2013年4月以降に1年契約を繰り返して更新し、通算契約期間が5年を超えた場合に、労働者には無期転換を申し込む権利が発生します。前述のとおり、クーリング期間(6ヶ月以上の空白期間)がある場合、それ以前は通算に含みませんが、6ヶ月未満の一時的な中断については、同一事業主との契約であれば通算期間に加算されます。

【参考】厚生労働省|有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 契約社員・アルバイトを雇っている企業さまへ

無期雇用の企業側メリット

無期雇用は、企業にとって労働者の長期的な活用を可能にする雇用形態です。本章で具体的に解説します。

期間の定めなく従業員に働いてもらえる

無期雇用では契約期間に定めがないため、従業員に長期的に働いてもらうことが可能です。有期雇用では契約更新のたびに労働者が契約を更新しないリスクがありますが、無期雇用に転換することで、その可能性を軽減できます。結果として、業務の安定化や従業員の定着率向上が期待でき、特に専門性の高い職種や重要なポジションにおいては、無期雇用が企業にとって大きなメリットとなり得ます。

ナレッジを持つ従業員を3年以降も雇うことができる

派遣の3年ルールでは、同一の派遣先で働ける期間が3年に制限されていますが、無期雇用契約を締結することで、ナレッジを蓄積した従業員を引き続き登用可能です。特に、経験豊富な従業員の業務知識やスキルは企業にとって重要な資産になります。

なお、同一の派遣スタッフを無期雇用によって3年を超えて起用するには、以下の2つの選択肢があります。

1.派遣先が派遣スタッフを直接雇用する

3年ルールを超えて人材を活用したい場合、派遣先がその派遣スタッフを直接雇用として登用する方法があります。この場合、派遣先にとって、特定の人材の業務知識やスキルが継続的に活用できるというメリットがあります。

2.派遣元会社が派遣スタッフを無期雇用契約にする

派遣スタッフが派遣元会社と無期雇用契約を締結した場合、そのスタッフは派遣元会社に雇用され続けながら、派遣先で引き続き業務に従事することが可能です。ただしこの場合は、雇用主が派遣元会社となるため、必ずしも同一の従業員が派遣先の希望通りに派遣され続けるとは限りません。

無期雇用の企業側デメリット・注意点

メリットの一方で、無期雇用には企業が注意すべき課題も存在します。無期雇用を導入する際に押さえておきたいデメリットや注意点を詳しく説明します。

労働条件が曖昧になる可能性がある

無期雇用契約では、労働条件が有期雇用の契約時と同じまま継続される場合が多いですが、その条件が曖昧なまま無期契約に移行すると、後々トラブルに発展する可能性があります。例えば、昇給や昇進の有無、職務内容の範囲など、契約時に明確にしておかないと、労働者との認識にズレが生じる恐れがあります。契約締結の段階で労働条件を十分に確認しておくことが重要です。

解雇など人員整理が難しい

無期雇用に転換すると、企業側からの解雇や人員整理が難しくなるというデメリットがあります。有期契約と異なり、無期契約では合理的な理由や手続きがない限り解雇できないため、業績悪化や事業縮小の際に柔軟な対応が難しくなることも視野に入れておきましょう。無期転換ルールに基づき労働者から無期転換の申し込みがあった場合、企業にはこれを拒否する権利がないため、事前の人員計画が重要です。

無期雇用の従業員のメリット

無期雇用に転換することにより、労働者には雇用の安定や長期的なキャリア形成といったメリットがあります。

雇用・収入の安定

無期雇用に転換されることで、労働者は契約終了のリスクから解放され、雇用の安定性が向上します。安定した収入を得られるだけでなく、生活設計やキャリアプランの構築がしやすくなります。特に、長期的に同じ職場で働き続けることを希望する労働者にとってはメリットです。

長期的なキャリア形成が可能

無期雇用では、労働者が長期的な視点でスキルアップやキャリア形成を計画できる環境が整います。従業員はより高い目標に向けて成長し、結果的に企業にとってプラスとなるパフォーマンスを発揮することも期待されます。

無期雇用の従業員の留意点

本章では、無期転換の手続きや労働条件に関するポイントを詳しく説明します。

無期転換の際は労働者からの申し込みが必要

無期転換ルールは、労働者が企業に対して申し込むことではじめて適用される制度です。このため、労働者が申し込みをおこなわない限り、有期契約は継続されます。無期転換を希望する場合は、契約回数と通算期間を考慮し、企業と労働者の間で適切にコミュニケーションを取ることが求められます。

無期転換の際に労働条件が必ず変更されるとは限らない

無期転換後も、有期契約時の労働条件がそのまま引き継がれるケースが一般的です。例えば、時給制やシフト勤務のままで無期雇用となるケースも多いため、転換後に期待する条件がある場合は、事前に企業側と相談しておく必要があります。労働条件が自動的に改善されるわけではない点をお互いに理解しておくことが重要です。

【参考】厚生労働省|有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

まとめ

無期雇用は、雇用の安定をもたらす一方で、正社員とは異なる条件や企業側の管理が求められる契約形態です。無期転換ルールの適用条件や注意点を正確に理解し、自社にとって最適な人材活用法を選択しましょう。

<執筆監修者プロフィール>

川西 菜都美(監修兼ライター)

結喜社会保険労務士事務所代表。貿易事務や人事部門、経理など複数の企業でさまざまな部署を経験し、部門ごとのスタンスの違いについて深い理解も持ち合わせている。多様な現場で培った経験を活かし、複雑な労務問題にも柔軟に対応。クライアントと共に成長できる仕事にやりがいを感じている。